|

丂嵟弶偺帺屓徯夘偱乽暯榓偑岲偒側郷嶈偱偡丅乿偲傂偲偙偲丅

丂摉帪14嵨丄拞俁偩偭偨愭惗偼丄挿嶈岺嬈偺妛惗偩偭偨偑丄妛搆摦堳偵傛傝孯帠岺応偱摥偔枅擔丅擔杮偑悽奅偺忋偵棫偮堊偺丄惓媊偺堊偺愴憟偲嫵偊崬傑傟偰偄偨偲偄偆丅愴憟偑摉偨傝慜偺帪戙偩偭偨偲偼丅

丂偦偟偰寎偊偨8寧9擔丅挿嶈偵尨敋偑搳壓偝傟偨偁偺擔丅

丂郷嶈愭惗偼捈愙旐敋偝傟偨傢偗偱偼側偄偑丄偁偺擔婣偭偰棃側偐偭偨偍孼條傪憑偟偰丄梻擔攑毿偲壔偟偨從偗愓傪曕偒夞偭偨偲偄偆丅偦偙偼丄恀偭崟側恖娫偺巰懱偺嶳偲姠釯偺嶳丅乽悈傪壓偝偄丅乿偲偄偆惡丅晄巚媍偲晐偔側偐偭偨偲偄偆丅

丂偍孼條傪壗帪娫傕壗帪娫傕憑偟夞偭偰丄偮偄偵尒偮偐傜側偐偭偨丅偦偺偲偒偐側傝偺曻幩慄傪梺傃偨偼偢偩偑丄岾偄偵敪昦偟側偐偭偨偦偆偩丅 |

|

丂嶐擭9寧偵婲偒偨傾儊儕僇偱偺僥儘偵傕怗傟傜傟偨丅

丂傾儊儕僇偺庒幰偼丄尨敋傪偪傚偭偲戝偒側敋抏偲偄偆掱搙偵偟偐巚偭偰偄側偄丅僥儘偱婲偒偨斶偟傒偼尨敋偲摨偠偩偑丄戝偒側堘偄偼曻幩慄偺塭嬁偩丅曻幩慄偺塭嬁偼傑偩夝柧偝傟偰偍傜偢丄妘悽堚揱偡傞偲傕尵傢傟偰偄傞丅

丂傑偨廃傝偵偄傠偄傠側嵎暿偑偁傝丄擏懱偩偗偱側偔丄怱偵傕戝偒側塭嬁傪庴偗丄偄傑側偍嬯偟傒偺拞偱惗妶偝傟偰偄傞旐敋幰偺曽乆偑偨偔偝傫偄傞丅

丂妀暫婍偺晐偝傪抦偭偰梸偟偄丅妀暫婍攑愨偵岦偗偰峴摦傪婲偙偡偙偲偙偦丄傕偭偲傕戝愗側偙偲偩偲嫮挷偝傟傞丅

|

|

|

|

丂郷嶈愭惗偼乽挿嶈偺徹尵偺夛乿偵1970擭偐傜嶲壛偝傟丄30悢擭尨敋偺婰榐傪廤傔傞妶摦傪懕偗傜傟偰偄傞丅

丂偦偺拞偐傜尨敋偺慡懱憸偑尒偊偰偔傞偲尵傢傟傞丅

丂乽愴憟偼恖娫偑偮偔偭偨晧偺暥壔偩傛丅乿偲偄偆愭惗偺尵梩偑怱偵嬁偄偰偄傞丅

丂偦偟偰儘乕儅朄墹丄僷僂儘嘦悽偺乽愴憟偼恖娫偺巇嬈偱偡丅乿偲偄偆尵梩傪堷梡偝傟偰丄乽愴憟偼恖娫偺椡偱巭傔傞偙偲偑偱偒傞丅偩偐傜杔偼旐敋懱尡傪岅傞偙偲偱丄偦偺偙偲傪偟偰偄傞偺偱偡丅乿偲巕嫙偨偪偵岅傝偐偗偰偄傜偭偟傖偭偨丅

|

|

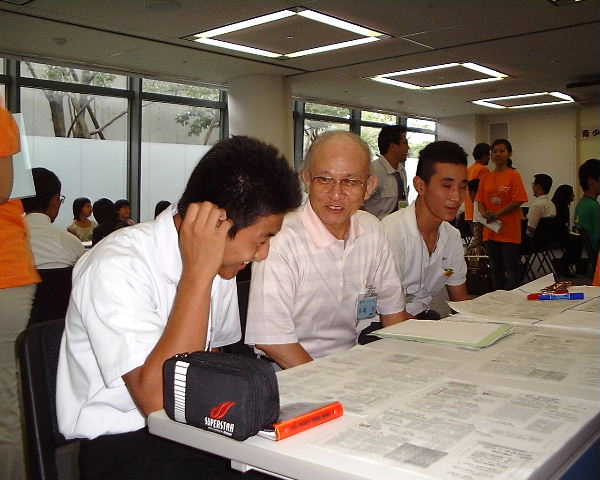

丂乽怘椘乿乽梀傃乿乽愴憟偵偮偄偰乿乽旐敋捈屻偺條巕乿側偳丄巕嫙偨偪偼摉帪偺巕嫙偵側偭偨偮傕傝偱丄偄傠偄傠憐憸偟偰堄尒傪尵偭偰偄偔丅

丂偦傟偵摎偊傞傛偆偵郷嶈愭惗偑恀幚傪岅傜傟傞丅偦偺僊儍僢僾傪巕嫙偨偪偼偳偆庴偗巭傔偨偺偩傠偆丠

丂慡崙偐傜廤傑偭偨偲偄偆偩偗偁偭偰丄巕嫙偨偪偺栚偼恀寱偱丄旐敋懱尡幰偺惡偵帹傪孹偗丄壗偐傪姶偠庢傠偆偲偟偰偄傞傛偆偵巚偊偨丅

|

|

|

|

丂晬拞帪戙偐傜傗傝偨偄偙偲偼丄暯榓嫵堢偩偭偨偦偆偩丅

丂晬拞傪弌傜傟偨屻丄慻崌偵擖傝丄暯榓偵娭偡傞嫵堢堦嬝偵惗偒偰棃傜傟偨郷嶈愭惗丅

丂擔杮偺傒側傜偢丄僸儘僔儅丒僫僈僒僉斀妀朘暷巊愡抍偺堦堳偲偟偰丄傾儊儕僇偺俁搒巗偱傕旐敋島榖傪偝傟偨偽偐傝偩丅

丂俀侾夞惗偺壎巘丄郷嶈嬒愭惗偼丄崱傕側偍怣擮傪帩偭偰丄偛帺暘偺堄巚傪娧偐傟偰偄傞丅

丂70嵨傪挻偊偰傕僺儞偲怢傃偨攚嬝丄偦偟偰備偭偔傝桪偟偄岅傝岥丅暯榓偵懳偡傞怺偄怺偄巚偄傪丄嫵偊巕偲偟偰丄恎嬤偵姶偠摼偨婱廳側帪娫偩偭偨丅

丂丂丂丂丂乮暥愑丂拞惣棟宐乯 |

|